7 и 8 ноября спектаклем «Моң» в постановке лауреата «Золотой маски – 2019», питерца Бориса Павловича в Национальной библиотеке РТ официально откроется новое одноименное театральное пространство. Работа Павловича — это лирическая комедия, события которой разворачиваются на репетиции татарской инди-группы, главного героя играет Нурбек Батулла. «БИЗНЕС Online» поговорил с режиссером «Моң» о том, как появилась идея спектакля, в котором два языка звучало бы одновременно.

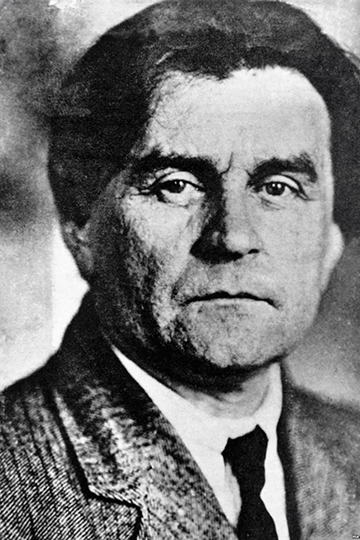

Борис Павлович: «Ясно, что очень много татар участвуют в русскоязычных проектах, но они тогда переходят на русский язык. И возникла идея: вот стало бы круто сделать какую-то историю, где эти языки были бы на равных правах»

Борис Павлович: «Ясно, что очень много татар участвуют в русскоязычных проектах, но они тогда переходят на русский язык. И возникла идея: вот стало бы круто сделать какую-то историю, где эти языки были бы на равных правах»

«РУССКО-ТАТАРСКИЙ» И «НА ДВУХ ЯЗЫКАХ» — ЭТО НЕМНОЖКО РАЗНЫЕ ВЕЩИ»

— Борис, как получилось, что вы, известный петербургский режиссер, прикоснулись к миру татарского театра? Да еще и делаете спектакль «Моң», открывая новую экспериментальную театральную площадку в Казани. Хотя директор фонда «Живой город» Инна Яркова называла ваше имя среди тех художников, с которыми бы хотела поработать, еще с конца 2017 года, когда вы привозили в столицу Татарстана, тоже на необычную площадку в бар «Соль», свою работу «Видимая сторона жизни».

— Мы с Инной давно знали друг друга к тому моменту, потому что нас знакомила еще Елена Ковальская (директор московского центра им. Мейерхольда и куратор „MOÑ“ — прим. ред.) в рамках «Школы театрального лидера». То есть это было за несколько лет до того, как мы приехали с первыми гастролями. В этом смысле интерес взаимный имелся значительно раньше. Потом получилось приехать со спектаклем, затем мы встречались и разговаривали о том, что здорово было бы сделать, впоследствии обнаружили, что у меня и у театра есть время этой весной. Дальше уже Инна предложила идею спектакля на двух языках. И на фестивале «Любимовка» мы встречались с драматургом Славой Дурненковым. И как-то вот так все линии сошлись, узлы завязались прямо здесь.

— Само по себе определение «русско-татарский спектакль» — это уже очень интригующе, особенно для республики, где всегда весьма пристально наблюдают за тем, как человек не из этих краев вдруг начинает касаться так или иначе национальной темы.

— Нет, это не русско-татарский спектакль, а постановка, в которой звучит два языка. Мне кажется, «русско-татарский» и «на двух языках» — это немножко разные вещи. В таком смысле в «русско-татарском» есть какая-то этническая принадлежность, а «на двух языках» — культурная. Думаю, это важное разграничение. Собственно, какая была изначально идея, какое предложение из Казани поступило? Есть две большие культуры, которые существуют параллельно, — русскоязычная и татароязычная. И они существуют, понятное дело, бесконфликтно, тем не менее редко где пересекаются. Ясно, что очень много татар участвуют в русскоязычных проектах, но они тогда переходят на русский язык. И возникла идея: вот стало бы круто сделать какую-то историю, где эти языки были бы на равных правах.

У нас был первый визит, это произошло перед прошлым Новым годом, в декабре. Мы прибыли со Славой Дурненковым и как раз гуляли по городу, встречались с людьми. Нам очень активно стала помогать поэт Йолдыз Миннуллина. Она была нашим проводником в татароязычный мир: мы встречались с разными интересными людьми, разговаривали. Пытались зацепить какую-то ситуацию, которая была бы органической. Потому что люди говорят либо на русском, либо на татарском по объективным причинам — это разные ситуации и темы. И ситуацию, в которой бы оба языка звучали одновременно, придумать действительно сложно. Такого спектакля до сих пор не было, потому что в принципе так и жизнь устроена. Делать чисто технический творческий прием (читать русских и татарских поэтов по очереди) неинтересно. В этом есть надуманность.

— То есть вы с Дурненковым смоделировали некую ситуацию, где в принципе люди могут разговаривать одновременно на двух языках?

— Да. И мы постепенно пришли к миру альтернативной музыки.

— Именно татароязычной?

— Да, потому что сейчас очень много интересных коллективов, которые работают над созданием татароязычной рок-культуры, инди-культуры, электронной культуры… Какой-то, скажем так, неофициальной музыкальной сцены, некоммерческой. Потому что, интересно, национальный язык везде, во всех национальных республиках обычно связан с этнической музыкой и попсой. Как правило, на родном языке поют фольклор или невыносимую эстраду. По понятной причине — это то, что заархивировано и как-то пригодится. Путь создания актуальной музыки на национальном языке — всегда вопрос сложноуправляемый, ее очень трудно искусственно вывести. Это, естественно, на любом языке. Понятное дело, и в Германии Scorpions или в Норвегии A-Ha тоже на английском поют, потому что аудитория шире. Вся рок-музыка в Европе — английский язык. В Петербурге та же проблема: каких-то групп, которые хорошо поют на русском языке, гораздо меньше, чем местных, которые исполняют на английском. Быть русскоязычным — тоже вызов в музыкальной культуре. Чтобы это был не зашкварный русский рок, а что-то живое… Такого не так много. Так что данная тема действительно живая, актуальная.

Собственно, вторая наша тема — мы хотим сделать не концептуальный спектакль, а скорее лирическую комедию. Во-первых, интересно сменить собственное амплуа, а во-вторых, мы решили, что все равно ничего не получится, так как ни Слава, ни я не являемся мастерами комедии. Вячеслав Дурненков, конечно, — корифей документального театра. Он сейчас очень много занимается театром, вовлекающим людей к написанию собственной драматургии, ездит по регионам. Дети вместе с ним пишут пьесы, просто какие-то заинтересованные люди… И в Казани у него есть такая мастерская. То есть он очень много занимается театром — театром реальности, скажем так. А реальность редко бывает смешной.

«И в нашей пьесе есть конфликт, связанный с тем, что главный герой ищет в музыке новую национальную идентичность, а у него в группе играет девушка, которая не знает ни слова по-татарски»

«ИЩЕТ В МУЗЫКЕ НОВУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ»

— И вы примерно в той же парадигме работаете?

— Нет, я документальным театром давно не занимаюсь. Я всегда с ним был связан постольку-поскольку. Скажем так, я занимаюсь театром больше антропологическим, так это для себя называю…. Хотя сложно про себя говорить. Короче, бог его знает, каким театром я занимаюсь. Безусловно, какой-то юмор в том, что делаю, есть, но комедиями назвать это сложно. И мы решили в данном отношении бросить сами себе некий вызов.

Так и родилась история о репетициях некоторой группы музыкальной, лидер которой одержим, движим идеей создания татароязычного инди-рока, но при этом категорически не умеет договариваться с людьми. И, так как все родные музыканты от него разбежались, у него, оказывается, басистка — русская девушка. Вообще, нам с драматургом очень нравится, когда на басу играет женщина. Это такой маркер инди-рока. Там часто присутствуют девушки либо в ритм-секции, либо на ударных, либо на басу. Это тоже такая узнаваемая деталь. Мы потом вспоминали фильм «Скотт Пилигрим против всех» — там тоже девчонка на ударных.

И в нашей пьесе есть конфликт, связанный с тем, что главный герой ищет в музыке новую национальную идентичность, а у него в группе играет девушка, которая не знает ни слова по-татарски. В связи с этим происходит всякое ситуативное напряжение, есть возможность проговорить какие-то вещи, причем как раз на двух языках.

«Рок-музыка — тоже низкий жанр. Если иметь в виду какое-то традиционное разделение жанров, то понятно, что все равно же рок — это музыка, скажем так, либо маргинальная, либо, наоборот, популярная, в любом случае не элитарная»

— В общем, два серьезных художника — Павлович и Дурненков — соорудили легкую комедию, поработали в низком жанре.

— Рок-музыка — тоже низкий жанр. Если иметь в виду какое-то традиционное разделение жанров, то понятно, что все равно же рок — это музыка, скажем так, либо маргинальная, либо, наоборот, популярная, в любом случае не элитарная. Такая музыка к высокому жанру никогда не имела отношения.

Но, мне кажется, что сейчас говорить о низких и высоких жанрах странно, потому что про это есть хорошая книжка Nobrow, которую Джон Сибрук написал (американский культуролог), о том, что разделение на high brow и low brow уже давно отменено в принципе. Если раньше дворяне ездили слушать оперу, крестьяне исполняли танцы под волынку, то сейчас Боно едет здороваться с президентом, когда прилетает в страну с концертом группы U2, и U2 с телефонов слушают самые нищие дети самых опасных районов. Где здесь разделение на элитарные и низкие жанры? В этом смысле есть более коммерчески успешное и менее, элитарное или экспериментальное, андерграундное, только в смысле экономическом. Понятно, что Большой театр — это элитарное искусство, но не в силу культурных кодов, а из-за того, что билеты стоят 14 тысяч рублей. Безусловно, экономическое неравенство осталось, но культурное, стилистическое давно разрушено.

— Вы не вдохновлялись «Репетицией оркестра» Феллини, когда делали спектакль в Казани?

— Нет, тут другая история. Кстати, я делал спектакль по данному фильму в Томске. Это постановка под названием «Акустика». Мы делали ее совместно с фестивалем «Территория». Это был спектакль, в котором роли исполняли 50 процентов слышащих и 50 процентов неслышащих артистов. У Феллини играет музыка уже в конце фильма, на останках разрушенного здания… То есть в течение всего фильма «Репетиция оркестра» на уровне звуков музыки нет, оркестранты только разговаривают о ней. В таком смысле музыка становится чем-то невозможным в ситуации, когда люди не договорились. В той постановке были слышащие и неслышащие актеры и тема музыки, которую невозможно услышать по физическим причинам.

В «Моң» же скорее тема Вавилонской башни, того, что мы говорим все на разных языках, вне зависимости от того, какой у нас язык общения. У нас есть язык общения по национальной, культурной принадлежности, и у нас имеется наш культурный код, то есть попытки себя выразить и услышать, что выражает другой. Здесь все основные сложности и начинаются. В большей степени данный спектакль об этом.

«Большой театр — это элитарное искусство, но не в силу культурных кодов, а из-за того, что билеты стоят 14 тысяч рублей»

«Большой театр — это элитарное искусство, но не в силу культурных кодов, а из-за того, что билеты стоят 14 тысяч рублей»

«ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПРИКОЛЬНО»

— Вы поняли, зачем местные альтернативщики поют на татарском?

— Вы знаете, все мои любимые петербургские группы русскоязычные. В том-то и дело, что, когда играешь на английском, ты сразу унифицируешь, как бы отрубаешь себя от гения места.

— Олег Скрипка как-то объяснял в интервью, почему группа «Вопли Видоплясова» еще в поздние советские времена стала играть рок на украинском. Просто оказалось, что это прикольно.

— Человек, мне кажется, играет музыку всегда по одной причине — потому что это прикольно. То есть вообще странно играть музыку по другой причине. Если ты играешь музыку, чтобы насолить маме, это все равно ничем хорошим не кончится, хотя может начаться с того, что ты играешь музыку, чтобы насолить маме: она тебя отдала в математическую школу, а ты взял бас-гитару. Это может начаться как жест и поза, но все равно двигателем становится то, что в какой-то момент тебя прет. Тут нет никаких иных причин. По-настоящему, мне кажется, тебя может переть, извините за выражение, только от пения на родном языке.

— Но ты же сужаешь так свою потенциальную аудиторию. Все-таки ареал применения татарского языка намного меньше, чем русского, не говоря уже про английский.

— Ну конечно. В этом смысле группа ABBA, которая из Швеции и начинает петь на английском, заинтересована не в подключении к корням, а в расширении ареала сбыта своих дисков. Подобное понятно, но мы либо говорим о сбыте продукции, либо о своей идентичности. Все-таки когда слышишь, к примеру, французский рэп, то ничего не понимаешь, но ощущение того, что ты слышишь что-то такое, ни на что не похожее, важнее, мне кажется. Когда я выезжаю в Эстонию, мне интересно послушать рок на эстонском, когда прибываю в Татарстан — на татарском, потому что, даже если мелодика там вполне себе «тутти-фрутти», все равно что-то другое просочится в жанр.

Это как Чехов на итальянском, немецком и французском. Когда его играют в данных странах на своем языке, Чехов или Шекспир приобретают другие краски, потому что это становится итальянский Чехов, итальянский Шекспир, итальянский Мольер. В подобном открывается что-то, о чем сам Мольер мог не догадываться, чего, может быть, и не было в данном авторе, когда он писал на французском. Я думаю, что это какой-то очень важный аспект, в котором нет ничего политического… То есть в подобном может быть и политическое, и социальное, и оно, наверное, есть там, но главный двигатель, по-моему, — все-таки ощущение полной актуализации, полного, насколько это возможно, раскрытия потенциала человеческого, энергии того места, где ты играешь. Понятное дело, чем меньше носителей языка, тем меньше аудитория. Для меня, например, как для меломана количество скачиваний никогда не было критерием качества музыканта.

— А какие главные критерии?

— Прет или не прет.

«ТРЕБУЕТ ПОЛНОЙ ГИБЕЛИ ВСЕРЬЕЗ»

— Ваша работа «Пианисты» новосибирского театра «Глобус» стала обладателем «Золотой маски» в прошлом году как лучший спектакль малой формы. Судя по всему, музыкальная тема там тоже очень важна.

— Там очень сложная техническая задача — сыграть историю о пианистах без использования пианино. Это очень трудно творчески, технически для актеров, потому что они весь спектакль поют а капелла фортепианную музыку, которую композитор Роман Столяр переложил для них. Очень сложные многоголосые партитуры, которые актеры поют без какой-либо инструментальной поддержки. Сложнейшая задача для драматического актера. Они часами учили партии. Понятное дело, что это очень трудозатратный путь. И история, конечно же, не про пианистов…

Если говорить про поиск актуальности, это какая-то неактуальная тема с точки зрения повестки. Там действие происходит в Норвегии конца 60-х: пианисты, конкурс. Это что-то такое абсолютно оторванное от повестки дня и актуальное именно в смысле каких-то психологических проблем: что такое музыка в жизни человека, поиск своего пути, выбор между тем, чтобы жить комфортной жизнью или чего-то добиться в музыке. А она, музыка, требует полной гибели всерьез, как и любое искусство. Эти вещи универсальные в смысле времени, но неуниверсальные в смысле того, что тысячелетиями данными вопросами задаются. Есть люди, которые прекрасно живут без этих вопросов… Может быть, без них и лучше жить, не мучиться проклятыми темами…

Конечно, «Глобус», который идет на такой неочевидный диалог, — это театр, который вызывает глубокое уважение и рискует.

— Вас удивил такой успех на «Золотой маске»? Там в шорт-листе были и московские театральные хиты. Например, «Солнечная линия» Рыжакова в ЦИМе с прекрасными Пересильд и Бурковским…

— Это, конечно, ужасно приятно и важно. Мне кажется, что «Золотая маска» значимее для регионов, чем для столиц. Я прекрасно это понимаю. Скажем, у меня в прошлом году в конкурсе был еще один спектакль из нашего проекта в Санкт-Петербурге — «Квартира». Мы как раз про него говорили в предыдущем интервью. Он тогда только начинался. Открылся в ноябре 2017-го, а здесь мы были в декабре. Месяц после открытия «Квартиры»… Два года был этот проект. В прошлом году участвовал в конкурсе «Эксперимент», «Квартира» не получила «Золотой маски», но это вообще нестрашно, потому что грех жаловаться на отсутствие резонанса. В общем, про «Квартиру» в творческом мире все знают. Скажем так, те, кто знает, что такое «Золотая маска», в курсе и про «Квартиру».

Понятно, что, даже если выйти на улицу и спросить, что такое «Золотая маска», не все прохожие вам скажут. А уж спросить у людей, кто ее получил в прошлом году… Не следят они за этим. Какое-то профессиональное сообщество — да. Так вот, оно «Квартиру» знает. Поэтому для нее наличие или отсутствие «Золотой маски» второстепенно, а вот для театра из Новосибирска это страшно важно, потому что «Пианистов» многие не видели. Собственно, если бы не фестивали, то публикации были бы только от двух с половиной местных журналистов, критиков.

В связи с фестивалями приезжают, смотрят, пишут эксперты. Вы можете загуглить и почитать. Если бы не было «Маски», не имелось бы элементарно данных текстов, интервью — всего вот этого. В Москве, Питере о спектаклях, даже если они не являются никакими конкурсными, все равно пишут, след остается, есть ощущение того, что ты присутствуешь. Поэтому «Маска», конечно, для регионального театра очень важна.

— Успех вашего спектакля, сделанного в традиционной театральной институции, не изменил вашего отношения к стационарным театрам? Может, стоит вернуться в это пространство, опять возглавить какое-то подобное учреждение?

— Видите ли, я с традиционным театральным пространством и не рвал. Мне оно интересно. Театр, где одни люди смотрят на других из темноты зрительного зала, далеко еще не использовал все ресурсы. Три тысячи лет истории театральной площадки, которая меняет архитектуру, но не принципы действия. Как минимум 2,5 тысячи лет за них можно поручиться. И эти тысячи лет все в порядке с театральным диалогом зрителей и артистов. Нет сегодня никакого желания это разрушать…

Что касается того, чтобы возглавить институцию, тут более сложная история, потому что в Петербурге у меня сейчас очень много важных вещей, в первую очередь это проект «Разговоры», связанный с аутизмом. Закрылась «Квартира», а фонд «Альма Матер» сейчас делает следующую историю. Сегодня у нас нет своей определенной площадки, мы сотрудничаем с разными: с Домом радио, театральным музеем, Школой нового кино. Я думаю, что еще появятся направления сотрудничества. Все это так или иначе крутится вокруг актеров с аутизмом, студентов центра «Антон тут рядом». Это все-таки ключевой проект для меня сейчас. Поэтому, например, уехать в какой-то другой город и там возглавить театр — большая проблема, потому что все подобное тогда прекратится.

— А предложения есть?

— Было несколько разговоров, потом прекратилось. Просто они даже не обсуждаются, какой в этом смысл? Если люди понимают, что я не уеду, я понимаю, что не сделаю этого… Если бы была такая возможность в Петербурге, думаю, мне было бы подобное интересно, важно, как раз то, чтобы можно было не все время с разными театрами вести работу, а в каком-то одном месте, чтобы связать все узлы. Это, конечно, выматывающая ситуация, когда то, что мы делаем в Петербурге, носит полуволонтерский характер. Понятно, что фонд «Альма Матер» нам очень здорово помогает и находит базу, но это не может являться в полной мере обеспечением всей необходимой человеческой ресурсной базы. Даже если бы мне и хотелось, например, только на этом сосредоточиться, — невозможно, я ведь должен деньги зарабатывать, поэтому езжу и ставлю спектакли.

«НЕ БЫВАЕТ НЕИНКЛЮЗИВНОГО ТЕАТРА»

— Вы выступаете в двух ипостасях: с одной стороны, ставите по России как приглашенный режиссер, с другой — занимаетесь социальным театром. Это немножко разные вещи или одно общее дело для вас?

— Творчески они очень близки, здесь нет какого-то тумблера. Я внутри делаю одно дело, потому что, чем больше ты занимаешься, понимаешь, что не бывает неинклюзивного театра, что он все время «с особенностями». И данный подход как раз мне очень сильно помог. Для меня это было важным открытием, что весь театр инклюзивный. Вот мы занимаемся сейчас русско-татарскими культурными связями. Это тоже инклюзия, связь разных культурных особенностей между собой. Ты работаешь, например, с академическим театром, и там люди служат 20–30 лет. Понятно, что это очень сильная деформация сознания не в смысле разрушения, а в плане мутации. Человек, который находился несколько десятков лет в одной среде, не может не измениться. Это особенности, особые потребности. И понимание, что мы все люди с особенностями, — важное открытие инклюзивного театра. В инклюзии понимаешь, что в первую очередь для процесса нужен творческий механизм, крутая идея, интересные предложения. Тогда люди с инвалидностью, без инвалидности начинают включаться. Становится ясно, что между направлениями театра разница не такая большая.

Разница в другом. «Разговоры», моя петербургская команда, с которой мы работаем уже много лет, и нейроотличные, и нейротипичные актеры — люди, которым не нужно ничего долго объяснять, которые нацелены на поиск каких-то близких мне вещей. Это и есть то, чего нет больше нигде. Когда приходишь в театр на постановку, ты оказываешься с людьми, которые могут быть очень тебе симпатичны, но все равно у них своя судьба. Вот тут разница очень большая.

— Вы ведь должны поставить скоро оперный спектакль?

— Строить планы в эпоху пандемии — неблагодарное занятие. Скажем так, год назад, то есть в прошлой жизни, мы начинали вести переговоры. Мне очень интересно, тем более вы правильно подметили, что с музыкой у меня очень многое связано. Именно музыка для меня — это очень важная часть жизни моей.

— Почему решились на работу с оперным театром? Для многих режиссеров драматического театра поход на эту площадку закончился фиаско.

— Мне кажется, тут нет никакого закона, потому что то, что в опере делает Адольф Шапиро, — это вполне удачно. Дмитрий Черняков — вообще драматический режиссер. Семен Александровский поставил хороший спектакль в Пермском театре оперы и балета. На самом деле примеров очень много вполне себе жизнеутверждающих. Константина Богомолова того же взять и барочную оперу Генделя в театре Станиславского.

— «Триумф времени и бесчувствия».

— Понятно, что отзывы разные, но подобное точно не фиаско. Это отзывы на что-то, может, непривычное глазу. Андрий Жолдак, говорят, сделал чуть ли не одну из из лучших версий «Евгения Онегина» — ту, что в Михайловском театре, в Петербурге.

Естественно, это особое искусство со своим языком, и в данный язык нужно врубиться. Мне кажется, что в подобном и заключается режиссура. Мне просто пока еще про это нечего сказать. Я пока еще в данную тему не погрузился.

«Андрей Могучий — последний большой режиссер, который получил театр в нашем городе. Извините, но ему шестой десяток лет. Когда последний большой режиссер у нас получал театр?»

«Андрей Могучий — последний большой режиссер, который получил театр в нашем городе. Извините, но ему шестой десяток лет. Когда последний большой режиссер у нас получал театр?»

«ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О РЕЖИССЕРАХ МОЛОЖЕ 50 ЛЕТ, НИ У КОГО В ПЕТЕРБУРГЕ НЕТ ТЕАТРА»

— Как бы вы охарактеризовали нынешнюю театральную жизнь в Питере? Была неприятная история с Бутусовым в театре имени Ленсовета. При этом вроде бы у больших режиссеров есть свои театры. Но молодым постановщикам очень непросто…

— Мне не кажется, что у каждого большого режиссера есть свой театр…

— У Додина, Фокина, Могучего, Козлова…

— Фокин между прочим — московский режиссер. Особенно у среднего поколения питерских режиссеров есть серьезные сложности. У Бутусова в итоге было все непросто. У него же очень интересно начиналась карьера в Петербурге, но существовал потолок, и ему пришлось уехать в Москву и стать по-настоящему большим режиссером в столице. Он совершил вторую попытку в Петербурге, опять было сложно. В итоге он плюнул и все-таки обосновался снова в Москве. Это сложная история. Дмитрия Волкострелова, извините за выражение, «упустили». Он теперь в Москве, в ЦИМе, главный режиссер.

Андрей Могучий — последний большой режиссер, который получил театр в нашем городе. Извините, но ему шестой десяток лет. Когда последний большой режиссер у нас получал театр? Ну Додин, Могучий, Козлов с театром «Мастерская». Эренбург со своим «Небольшим драматическим театром», о котором говорить сложно, потому что это маленькая площадка, ужасно неблагоустроенная. Поэтому говорить о своем театре — да, у него есть свой театр, но режиссер такого уровня достоин другого уровня площадки, а не просто нескольких комнат на этаже бизнес-центра. А кто еще? Если говорить о режиссерах моложе 50 лет, ни у кого нет театра.

— Притом что есть много театров в Питере, которые, по сути, бесхозные…

— Поэтому тезис о том, что у всех есть по театру, сильно преувеличен. И поэтому вся наиболее интенсивная жизнь происходит в области независимого театра, как раз бесприютного. Я не могу сказать, что это какая-то прекрасная тенденция.

— Ваше имя стоит в планах додинского МДТ этого сезона, что вы там будете ставить?

— Мы сейчас ведем переговоры, название пока не выбрали.

— Следите вы за культурной жизнью Кирова, где оставили яркий след?

— Ну естественно. Сейчас же очень просто следить. Есть «Фейсбук», и там лента. И ты смотришь. Тебе не нужно специально гуглить. У тебя вылезает — раз, премьера вышла. В этом отношении все сообщества, с которыми ты был близок, они все равно у тебя рано или поздно в ленте выплывают. Но назвать подобное слежением… Это как встречаешь человека, а он говорит: о, не то что «слежу за тобой», а наблюдаю. Давайте я слово «слежу» заменю на «наблюдаю». Я наблюдаю в ленте, потому что сейчас там какие-то движения происходят. Наблюдаю. Хотя прекрасно понимаю, что это совсем другая история.

«Я так устроен, что мне интересно делать то, что еще никто не делал. Или не прямо сейчас. Когда-то делали, потом бросили. Как, например, с театральной педагогикой»

«СЕЙЧАС В КАЖДОМ СУПЕРМАРКЕТЕ ЕСТЬ СВОЙ СПЕКТАКЛЬ В НАУШНИКАХ»

— Вы про себя говорили, что были главным волонтером города Кирова, сейчас тоже много делаете в Петербурге фактически по линии волонтерства. Это такое кредо получается по жизни?

— Нет, это абсолютно вынужденная мера.

— Но это же ваш личный выбор, никто не заставляет так делать…

— С этим-то все и связано. Деньги платят за то, что нужно кому-то. Кому-то что-то надо, он за это готов заплатить. И хорошо, если вот это чье-то чужое «надо» совпадает с тем, что мне оно тоже интересно. Собственно, так и выглядит постановка в театре. Конечно, хорошо сейчас, когда уже у тебя есть какое-то резюме, портфолио, и театр, когда приглашает, в здравом уме отдает себе отчет, что приглашает именно меня, и понимает, что вот это я сделаю хорошо, а вот то, скорее всего, вообще не смогу. И поэтому предлагает тебе то, что ты можешь обсуждать. И это круто. А когда ты молодой режиссер, тебе говорят: так, приезжайте, у нас есть пресс-релиз… И ты такой: ну а что сделаешь? И ты оказываешься перед развилкой — либо делать, что дают, но за это тогда платят. Или — то, что ты считаешь нужным, но окружающим это необязательно окажется необходимым. Волонтерство связано с тем, что ты делаешь то, на что еще не сформирован заказ социальный, экономический…

— То есть со временем этот заказ может появиться?..

— Так и получается.

Я так устроен, что мне интересно делать то, что еще никто не делал. Или не прямо сейчас. Когда-то делали, потом бросили. Как, например, с театральной педагогикой. В том же Советском Союзе она была очень сильно развита. Это шла какая-то такая жизнь интенсивная, все активы зрительские и прочее. А я, придя в 2005 году в ТЮЗ, обнаружил, что уже не осталось почти ничего. И ты начинаешь этим заниматься, то есть ты не изобрел велосипед, но он заржавел, его выбросили. И тебе нужно самому из подручных средств его собирать. А все говорят: зачем? Он же заржавел, выбросили. А потом театральная педагогика снова как-то пошла. Все лекции читают в театрах. А 10 лет назад никто их не читал. Мы в Кирове все это изобретали на коленке.

И сейчас у меня обратная ситуация, что все зовут: прочитайте лекцию. А ты говоришь: подождите, мне уже другие вещи интересны. Проблема моя в том, что как только появляется возможность сесть и начать на этом делать деньги, ты понимаешь, что уже здесь неинтересно. Уже проблемная точка, точка роста, переехала в другое место. И ты перемещаешься в следующую историю. Например, сейчас инклюзивный театр, оказывается…

— Мейнстримом?

— Мейнстримом он никогда не окажется. У меня есть по этому поводу наблюдения, он никогда не станет мейнстримом, потому что им сложно заниматься. Как никогда не будет мейнстримом жизнь в деревне. В какой-то момент все могут про это говорить, но уехать жить в деревню — так по-настоящему единицы поступают. Потому что надо слишком много чего руками делать. Даже если ты электрический насос поставил, все равно за ним надо следить. В городе все в этом смысле удобно.

Так же никогда мейнстримом не станет инклюзивный театр, потому что это очень большие человеческие вложения. Такое очень затратно по времени. Потому что спектакль в наушниках, бродилку по городу можно сделать за неделю. Записать на студии текст, оборудование — все уже знают, по какой схеме и как это работает, и погнали. Это может быть мейнстримом — спектакль-бродилка в наушниках. Когда-то изобрели такое и говорили: ой, это не театр, а что такое? А сейчас в каждом супермаркете есть свой спектакль в наушниках. Или какие-нибудь, скажем, читки. Когда-то это было — что, там новая пьеса, как так? Сейчас у каждого театра в любом провинциальном городе есть читки. Потому что это легко сделать. Такое раньше не делали, потому что никому не приходило в голову. Потом это мало делают, потому что дичь какая-то. Потом все понимают, что в подобном есть кайф, и начинают все это делать. Но так легко. Это как черный квадрат. Сложно его изобрести. Малевич — гений, потому что он это изобрел, потому что ему пришло в голову. Но тиражировать алеаторику легко, абстрактный экспрессионизм, как Ротко, — тоже. Сложно до этого дойти, труден сам момент данного скачка, когда такого не было и вдруг оно появилось.

Вот придумал Роберт Уилсон светящийся экран — простая, но очень красивая вещь. На нем двигаются фигуры. Революция была в сценографии. Пустая сцена, буквально ничего нет, светящийся экран. И это мир сновидений, метафизика и все дела. Подобное очень легко сделать. Натягивается баннер, включается свет…

«Это как черный квадрат. Сложно его изобрести. Малевич — гений, потому что он это изобрел, гений, потому что ему пришло в голову»

«Это как черный квадрат. Сложно его изобрести. Малевич — гений, потому что он это изобрел, гений, потому что ему пришло в голову»

«В КАКИХ-ТО ВЕЩАХ Я ЗАНИМАЮСЬ ИСКУССТВОМ, А В КАКИХ-ТО — КУЛЬТУРОЙ»

— Но Роберт Уилсон и начал его тиражировать.

— Да, но он его придумал. И Кейдж тоже тиражировал, и Ротко. Они его создали, это их территория. А инклюзия так не работает. Да, какие-то люди приглашают тех людей, которым сложно жить, адаптироваться — давайте вместе что-то делать. И ты не можешь полтора года обучения, перед тем как этот человек сможет выйти на сцену, промахнуть. Потому что вам нужно найти общий язык, у людей дурной характер, они капризничают, не привыкли. И, если ты взялся работать с людьми в коляске или незрячими, тебе нужно преодолеть весь комплекс урбанистических проблем, связанных с людьми с инвалидностью. И это эпопея. Вот сколько я работаю в инклюзии, 6 лет, каждый новый проект — минимум год-два. Поэтому инклюзия никогда не станет мейнстримом.

— Вы вроде бы начали говорить о том, что и инклюзия для вас тоже уже перестала быть новаторством…

— Я имею в виду, что инклюзия для меня стала и возможностью в том числе иметь это как дело, работу, а не только как волонтерство. В данном смысле есть приглашения. Уже существуют люди, которые вкладывают в это деньги. Имеются государственные программы. Вот есть вещи, когда ты что-то умеешь и тебе за это платят деньги. Мы ездили в Узбекистан, сделали спектакль в театре «Ильхом» в Ташкенте. В Казахстане, в Алма-Ате, мы поставили спектакль в проекте «Действие буквально». И там, и тут независимые театры. Фонд «Альма Матер» — это тоже факт признания. Фонд, который занимается поддержкой самых разных культурных инициатив, решил именно это поддержать, а не что-то еще.

И, конечно, искусство на подобном держится, что ты должен делать что-то, на что еще не сформирован спрос. А культура стоит потом на том, чтобы этот спрос обеспечить. Поэтому есть искусство и культура. И последняя, конечно, — более глобальная вещь. Культура — это инструмент апробации. И мне интересно и про искусство, и про культуру. И в каких-то вещах я занимаюсь искусством, а в каких-то — культурой. И то, и другое интересно.

— Любопытное определение разницы между искусством и культурой…

— Они оба жизнеутверждающие, очень важны. Без апробации мы сами не сможем жить. Потому что нам нужен какой-то поток, чтобы как летучие рыбы откуда-то выпрыгивать, надо все-таки, чтобы было море. Культура — это такое море, и мы иногда выпрыгиваем — и оп, что-то увидели, рассказали: я пальму видел. Вот такая вещь, поэтому иногда ты выпрыгиваешь. Но этот человек, который выпрыгивает, не имеет права роптать на то, что дышать нечем.

Комментарии 11

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.